*『動きexploration!』のWSに参加した方のための記事です*

Q. 動画15分くらいの所の“座位で赤ちゃんが移動する時には必ずここを通る”の動きですが、ゆき先生が両手を着かずに左右に身体を動かしていらっしゃるのですが、私はそれが出来ません、というか、結構辛い…。腰が落ちてしまって、背中側に手を着かないと…、ましてハイハイの体制までいけないのですが、やっていれば改善されて来ますか?

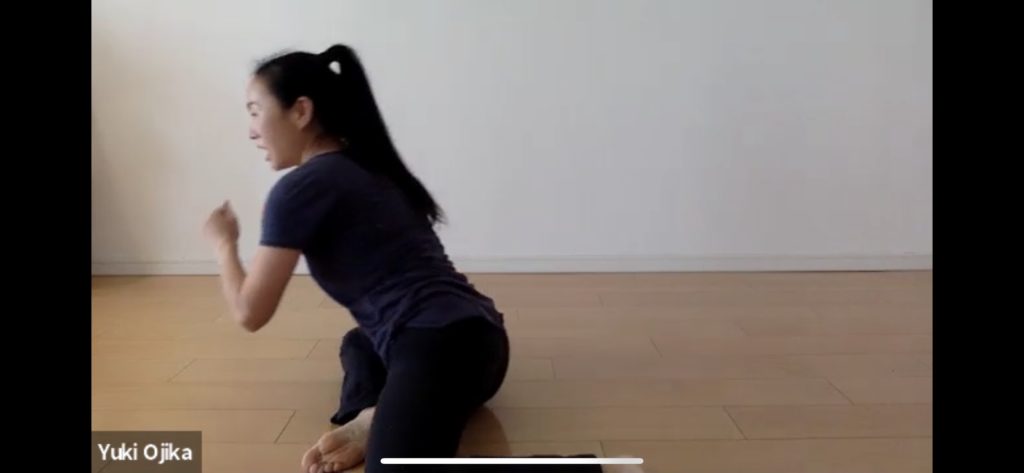

⇩この動きです。

A. あれは手を後ろにつくのがやりやすいと思います。久し振りにやってみて、最初、つい手をつかずにやってしまったのですが、あれは床に座った時に完全に坐骨の上(しかもちょっと前側=骨盤前傾とは言わないけど、後傾よりは前傾寄り)に座れないと難しいかと思います。(ちなみに、この動作をやる月齢の子(座位からハイハイが始まる頃)は手を使わずにできちゃいます)

なので、床であぐらで座ったりしても坐骨の先端より少し前に座るのが難しければ、ぜひ手を使うところから始めてください!

できるようになるのは、床の上できもーち前傾気味で座れるようになるのと同じことが必要なので、

→まずは、椅子の上で坐骨の少し前に座れるようになること。→それができるようになったら、床で少しずつ同様の意識

をしていくと、できるようになっていくかなぁと思います☆

Q. 腕と脚のクロスする意識…、私にはひじょーに難しく、クロスする場所どこら辺?背中かな、肩甲骨の間かな、坐骨手前でクロスすんのかな、とか考えちゃって。ゆき先生はどの辺がバッテンになる位置ですか?参考まで伺えたら…

A. 先生は、背骨を通ってクロスすると伝えていましたが、私のイメージとしては、胸骨の真ん中らへん(G’くらい)でクロスする感じです。

Q. ⇩のエクササイズの時、骨盤の面は変えずに前向いたまま、で合ってますか?体側を伸ばして行く時、骨盤センターは動かず、な感じでしょうか?例えば、右に倒れる際、骨盤自体を左にずらしたりはしないのでしょうか?

A. 骨盤は常に正面を向いていますが、骨盤自体は左右にずらします!(多分どこかで言ってるんじゃないかなぁ)。写真のように、左に行くときは、骨盤を右にずらしてから、上半身を倒します。ヨガの三角のポーズと同じ感じです(が、足&脚のポジションが異なります)。今度の時には骨盤の動きが分かり易いズボンを履きます!